PTA活動

4月26日(土)補充授業のあと、午後から1~3年生の学年PTAが開催されました。その後、15:30からPTA・後援会定例総会が開かれました。汗ばむほどの陽気のなか、ご多用中お集まりいただきました保護者の皆さまには、お礼申しあげます。

各学年のPTAでは、各クラス担任・学年主任等の教員からクラスの様子の説明が行われました。また、スライドや配付資料等を活用し、担当教員からWWL・SGH、教育課程・行事予定・進級や入試・伊平屋島体験学習・研修旅行・海外研修・進路指導などのさまざまな説明をさせていただきました。説明のあと、保護者の方から個別にご相談やご質問をいただくこともあり、非常にアットホームな雰囲気でおこなわれました。本校では、小規模のメリットを生かし、日ごろからご家庭と連携がとれるように、PTA・三者懇談会など、保護者の方に学校の様子を知っていただく機会を大切にしています。PTA・後援会定例総会では、PTA会長・教育後援会理事長からご挨拶をいただいたのち、円滑な議事の進行をいただきました。日ごろからPTA・教育後援会活動にご理解・ご協力をいただきまして、ありがとうございます。

いっぽうで生徒たちは、土曜の午後ということもあり、生徒は部活動や文化祭の準備などの委員会活動、自習をしている3年生の姿なども見られました。特に、今日は文化祭の一次企画書の提出日だったということもあり、文化委員さんは精力的に活動をしていました。さらに、定期演奏会が近いということもあり、吹奏楽部の練習やポスター作りなどにも力が入っていました。これから暑くなりますが、熱中症等健康管理に注意しながら、勉強・部活動・学校行事に頑張ってほしいと思います。

学校行事

4月21日(月)から23日(水)にかけて、1年生のオリエンテーション合宿を実施しました。例年は兵庫県丹波篠山市で実施していましたが、今年は滋賀県高島市の「奥琵琶湖マキノパークホテル&セミナーハウス」での実施となりました。

施設に隣接する琵琶湖畔で集合写真を撮って昼食を食べるところからスタートし、文化祭準備の話し合いを中心に、琵琶湖でのカヤック体験、クラスレク、学年レク、校歌練習、大縄跳び、探究活動に関するアクティビティ、バーベキューなどを実施しました。生徒たちはバーベキュー・味噌鍋・カレーライス等のごはんを何度もおかわりしてたくさん食べ、すべての活動に全力で取り組み、非常に充実した合宿となりました。自由時間も多く、異なる中学校から入学した生徒たちの和を一気に深める貴重な経験ができました。

学校行事

4月18日(金)の6時間めに、高校1年生は合同教室で結団式を行いました。学年団の先生方からの説明のほか、教科外委員の紹介・つどい委員長からの説明などがありました。その場で、疑問点があれば、その都度、先生や同級生にしおりを見ながら確認している姿が見られました。配付された「しおり」や「プロフィール集」は、委員の生徒たちと担当の先生が協力して、工夫を重ねて丁寧に作り上げたもので、大変充実したものとなりました。

結団式の後、教室に戻り、クラスやミーティングルームで探究活動にかんするゲームの準備をおこないました。初めての宿泊行事ですが、準備の段階からお互いに協力し合って行事の準備を進める姿が、とても頼もしかったです。 2泊3日の共同生活では、多彩なプログラム・アクティビティが企画されています。お友だちや先生との親睦を深め、高校生としての生活習慣・学習習慣についての認識を深めてほしいと思います。

部 活 動

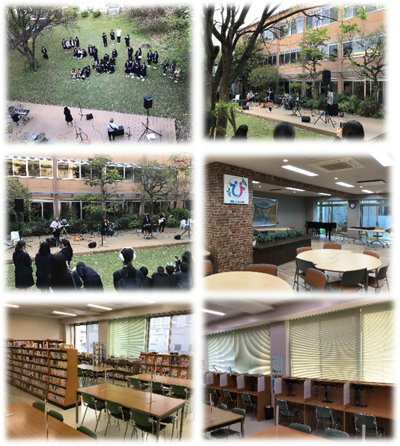

4月16日(水)の放課後、中庭にて軽音楽部による新入生歓迎ライブが開催されました。 新入生の高校1年生はもちろんのこと、多くの2・3年生も多く参加し、大変盛り上がっていました。 本校の放課後は、部活動や委員会活動のほか、生徒企画のイベントが行われたり、勉強を教えあいながら自習をしたりする姿が多くみられます。新入生の皆さんは、ひらのルームや図書館の自習スペースなどもぜひ利用してみてほしいと思います。

お知らせ

3/23(日)、大阪教育大学天王寺キャンパスにて本校及び天王寺校舎と池田校舎の有志生徒が集まり、TEDxHiranoHighSchoolを開催しました。TEDとは、アメリカを中心に開催されている世界的なプレゼンテーションのイベントです。

生徒たちは長い時間をかけてニューヨークのTED本部から公式ライセンスを取得し、この日の実施が実現しました。このイベントのために13の企業に協賛をいただき、生徒スタッフは学校の外の世界と繋がる貴重な体験を行いました。

本番では、3校舎の卒業生によるスピーチ、参加者が交流できるワークショップ、協賛企業と交流できる企業ブースなど様々なプログラムを実施しました。イベントの目標は、「挑戦の連鎖を起こす」ことで、大阪、奈良、京都などの様々な中高生が参加し、学生同士が繋がり次の挑戦に繋げる機会になりました。読売新聞の取材も受け、翌日の朝刊に掲載されました。

学校行事

4月10日(木)、生徒総会を多目的室で開催しました。議題は、下記のとおりです。

(1)文化祭・体育祭の開催の有無 (2)令和7年度生徒会予算枠組みの承認

例年9月に開催している文化祭ですが、今年度は熱中症のリスクに配慮して6月21日(土)・22日(日)に開催されることとなったため、この時期に臨時招集されました。本校の伝統に、行事の開催の有無について、生徒総会で決定するというものがあります。今年度は、1人1台使用しているクロムブック(chromebook)を活用して投票・生徒会執行部からの説明がおこなわれ、円滑に議事が進行されました。ICTを先生方のサポートのもと、生徒自身で活用方法を考えるという点も、自主・自立が発揮された生徒総会となりました。

式典行事

4月8日(火)、満開の桜と春のまぶしい光のなか第54回入学式を挙行しました。晴れやかな門出を全校生徒と教職員一同で心からお祝いいたしました。54期生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

朝から、クラス発表・新着任の先生方の紹介・中高合同始業式・大掃除と盛りだくさんでしたが、在校生と教職員が協力して、心をこめて準備をしました。在校生は、受付・案内や放送などでも力を発揮し、温もりのある入学式となりました。

入学式前のはじめてのホームルームで、新入生の皆さんは、新しいクラスメイトとともに新しい担任の先生から入学式の動きの説明を受け、熱心に話を聞いていました。

入学式では、新入生にとっては初めての校歌斉唱がおこなわれ、式次第に書いてある歌詞をみながら、頑張って歌おうとしている姿が見られました。新入生代表の挨拶も堂々としており、とても頼もしかったです。

平野校舎には、季節の花々を楽しむことができる中庭のテラスや自習やプレゼンテーションの練習などができるオープンスペース(ひらのルーム)などがあります。中庭では軽音楽部などのライヴやひらのルームではピアノの演奏会など、それぞれの生徒が個性を発揮できる場が用意されています。これからの学校生活で是非活用していただき、オリエンテーション合宿やさまざまな行事でさらに仲を深め、充実した学校生活を送ってほしいと思います。

課題研究

3月15日(土)、文部科学省指定WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)の拠点校として実施する、課題研究の一環として附属平野 高校生研究発表会を開催しました。この発表会は、WWLの取り組みが成熟したことに伴い、SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定期間に実施していた招待校にも参加頂く発表会を去年に引き続き、さらに発展させて行いました。保護者の方、大学の先生をはじめ他府県の高校の先生方の見学等も加えて、400名程度の参加となり、午前と午後をあわせると約100件の発表が行われました。本校生徒は、会場準備、発表・交流、司会進行などで力を発揮し、招待校の生徒とともに研究の成果を互いに披露しました。

午前は本校生徒のみが参加するプログラムで、1年生の研究計画発表について2年生がアドバイスを行うという取り組みを実施しました。生徒同士でディスカッションや質問を積極的におこなうことで、発表内容がさらに深まり、充実した時間となりました。

午後は、招待校(大阪教育大学附属高等学校池田校舎・大阪府立夕陽丘高等学校・近畿大学附属高等学校・神戸市立六甲アイランド高等学校・神戸大学附属中等教育学校・奈良女子大学附属中等教育学校・兵庫県立須磨友が丘高等学校・桃山学院高等学校)を招いて、ポスター発表を実施しました。

今後も、地域並びに地球規模の社会課題の解決に向けて創造的に行動する資質・能力の育成をめざしたカリキュラムの研究開発を、多くの学校・国内大学等外部機関・保護者の方々とさらに連携して、引き続き取り組んでまいります。

お知らせ

下記のとおり「令和7年附属平野高校生研究発表会」を開催いたします。

本校と複数の学校の生徒のポスター発表・交流を実施致します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

見学のお申し込みも承ります。

高校生研究発表会

入試情報

令和7年度 入学試験A日程(適性検査)の合格者を発表します。

下のダウンロードボタンをクリックしてください。

ダウンロード

海外研修

12月26日(木)~30日(月)、1・2年生の希望者がカンボジア研修旅行に行きました。 カンボジアは乾季のため、天候にも恵まれ、それぞれ充実したプログラムとなりました。 行程及びプログラムは次のとおりです。

〈12月26日(木)〉 カンボジア着

〈12月27日(金)〉 市場見学、Kumaeにてバナナペーパー工房の見学、ゴミ山見学、遺跡修復現場の見学、聾学校訪問・交流、トゥクトゥク乗車体験

〈12月28日(土)〉 IKTT村内散策、バイヨン中高との学校交流、ファーサーカス観賞

〈12月29日(日)〉 アンコール=ワットにて朝日観賞、NATURAL VALUEにてカゴ作り体験など、水族館・動物園見学

〈12月30日(月)〉 帰国

海外において支援活動を行っている団体と共に活動をすることで、その活動の目的・運営状況と課題について理解を深める機会となりました。また、国際的に関わる意義を考える機会となりました。

学校交流で訪れたバイヨン中高では、互いの文化を体験型で紹介し合い、また体育の授業(アルティメットの紹介・体験)を通して、交流を深めました。

そのほか、トゥクトゥクの乗車や、アンコール=ワットの見学などカンボジアの歴史や文化に触れ、新しい学びや体験を得ることができました。また今後の探究活動にも生かすことができる研修旅行となりました。

授業紹介

1月5日(日)、日本学術振興会科学研究費助成事業の一環として、希望生徒23名対象の防災体験学習を実施しました。午前中、神戸市中央区の『人と防災未来センター』で、阪神・淡路大震災の地震破壊の再現映像視聴、震災関連資料の観覧、免振についての実験観察などを行いました。午後は、大阪市阿倍野区の『大阪市阿倍野防災センター』で、震度7の地震動体験、消火器体験、火事発生時の煙が発生したときの移動方法の体験などを行いました。特色の異なる2箇所の施設の訪問を通して、防災・減災について体で体験し、深く考える1日となり、生徒にとって貴重な学びとなりました。