学校行事

12月11日(木)、本校では毎年恒例のスケート講習を東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)で実施しました。前日まで2学期・期末考査が続いており、学習に集中した直後の、冬ならではの体験活動となりました。

スケートは、年齢を問わず楽しむことができる生涯スポーツでもあります。本校では、その魅力を体験するとともに、学びの三つの側面(身体・認知・社会性)で成長を促す教育活動として実施しています。

リンクでは、生徒同士だけでなく、教員も安全の見守りや技術アドバイスを行いながら一緒に滑り、あたたかい声かけや励ましが飛び交う、活気のある場面が多く見られました。

1.身体面の成長

氷上でバランスを取り続けることで体幹が鍛えられ、姿勢の改善にもつながります。また、動きを予測して反応するスケーティングは、反射神経や機敏性・柔軟性の向上にも効果的です。普段の体育授業とは異なる身体感覚を得ることができました。

2.認知面の成長

スケートの上達には、試行錯誤と継続的な挑戦が求められます。

・集中力 ・粘り強さ ・改善を重ねる思考力 ・向上心と成功体験 ・失敗しても前に進む忍耐力

転んでは起き上がり、また挑戦する姿が多く見られ、学習者としての力が着実に育っていました。

3.社会性の成長

教え合い、支え合い、成功を喜び合う姿が随所にあり、コミュニケーション力や協働する態度が自然と育まれています。教員が一緒に参加することで、学年や習熟の違いを越えた温かな交流も生まれました。

■本校ならではの取り組み

本日のスケート講習では、スポーツセンターのスタッフの方も講師に入っていただき、事前説明の後、習熟度別に分かれてレクチャーと練習を行いました。途中には休憩も取りつつ、充実したプログラムとなりました。

スケート講習は、

・挑戦する姿勢 ・他者との協働 ・生涯にわたりスポーツに親しむ視点

を身につける、本校独自の教育活動として長く受け継がれています。

明日は第2日めです。しっかり休息をとり、また新たな挑戦を楽しんでほしいと思います。

■最後に

身体能力の向上のみならず、学習意欲や社会性の育成にもつながる本校ならではの取り組みとして、スケート講習を今後も大切にしていきます。記事の下には、多数の写真を掲載していますので、生徒たちの生き生きとした表情をぜひご覧ください。

PTA活動

12月6日(土)、本校ではPTA 1・2年合同企画として「受験生との向き合い方 〜教えて!卒業生の皆さん〜」を開催しました。当日は、大阪教育大学附属高等学校平野校舎を卒業し、現在は大学で学んだり、社会で活躍したりしている方が来校し、高校時代の過ごし方、効果的な学習方法、進路選択の決め方、受験期の心構え、大学生活・キャリア形成まで、幅広く語ってくれました。

また、事前に保護者の方からGoogleフォームを活用して「卒業生に聞いてみたいこと」を募集し、寄せられた質問を登壇者の卒業生へお伝えしたうえで当日を迎えました。

具体的には、「いつから受験勉強を始めたか」、「高校1~3年生の休日の過ごし方」、「スマホとの付き合い方」、「志望校合格の秘訣」、「苦手科目・得意科目との向き合い方」、「推薦入試に臨むうえで、高校3年生になる前に意識した点」、「受験直前期の過ごし方」、「本校で長年実施している『大阪大学見学』などの進路行事や、特色ある教育プログラムをどのように進路に活用したか」など多岐にわたり、卒業生からはそれぞれの経験に基づく具体的で率直なアドバイスが語られました。当日は多くの保護者の方が熱心にメモを取りながら耳を傾けておられ、附属平野中学校の保護者の方にもご参加いただき、会場はほぼ満席となる盛況ぶりでした。

年末のお忙しい時期にもかかわらず、多くの保護者の皆さまにご参加いただき、心より御礼申しあげます。また、企画の打ち合わせ段階から当日の運営までご協力いただいた卒業生の皆さんにも、改めて感謝申しあげます。

■学年PTAの実施

合同企画の後には、各学年に分かれて学年PTAを実施しました。各学年委員長をはじめ、保護者の皆さまの円滑なご協力のおかげで、以下の内容が滞りなく進行されました。

・PTA活動報告

・校内生活・学習状況の近況報告・今後の予定

・2年生:進路指導主事・学年主任による進路説明

・1年生:来年度のベトナム研修旅行に関する説明・手続き案内

“学校と家庭が同じ方向を向く”という、本校PTAの大切な理念が肌で感じられる時間となりました。

■生徒たちの学びの姿 ― 期末考査2日目の放課後

この日は、2学期期末考査の2日目。放課後には、多くの生徒が教室や「ひらのルーム」、廊下の自習スペースなど、校内のあらゆる場所で主体的に学習する姿が見られました。特に「ひらのルーム」は、創立50周年記念として寄贈いただいた設備であり、静かな集中環境として日頃から大変活用されています。自ら学びに向かう生徒たちの姿は、本校の教育が大切にしている「自立した学習者の育成」を体現しています。

■PTA・生徒・教職員がともに創る学校

合同企画の会場設営では、教職員だけでなく、生徒ボランティア、そして保護者・PTAの皆さまにもお力添えをいただきました。短時間で整然と準備が整ったのは、本校の大きな強みである「協働の文化」が根付いている証です。

PTA(Parent Teacher Association)の理念である“家庭と学校がともに学び合い、子どもたちの成長を支える”という精神が、今日一日を通して鮮やかに具現化されました。

学校を中心に、保護者・地域の方々・卒業生の皆さんが温かくつながり、子どもたちの未来をともに応援する――。その力が、附高平野の価値をさらに高め、次の50年を創る原動力となっています。

今後とも、保護者・PTAの皆さまとともに子どもたちを支える教育づくりを進めてまいりますので、引き続き本校の教育活動にご協力を賜りますようお願い申しあげます。

授業紹介

12月5日㈮より、2学期・期末考査が始まりました。朝の教室では、生徒たちが問題を出し合ったり、解法を確認し合ったりと、開始直前の時間まで有効に使い、学びを深めようとする姿が見られました。仲間同士で自然に教え合う雰囲気は、日頃の積み重ねが生み出す本校ならではの学習文化です。

放課後には、来年度の数学科教材(文系・理系)の販売が行われ、来年を見据えて準備を進める生徒たちの姿がありました。また、ひらのルームでは、壁一面の大型ホワイトボードを使って、生徒同士が数学の問題を説明し合う様子が見られました。このホワイトボードは、本校創立50周年記念として寄贈いただいた設備で、生徒の主体的な学習を支える大切な学びの場となっています。

季節は冷え込みが厳しくなってきました。体調を崩しやすい時期ですので、暖かくして過ごし、万全の状態で期末考査に臨んでください。皆さんの努力がしっかり実を結ぶことを教職員一同願っています。学習方法や内容で質問があれば、いつでも職員室や教科研究室を訪ねてください。

主体的に学ぶ生徒が育つ、平野の“朝の教室”。

50周年で寄贈いただいた設備は、毎日有効活用させていただいています。

暖房・充電設備完備!しきりがあり、ひとりで集中したいときも、グループでの学習にも利用可能!

朝から放課後まで、生徒の主体的な学習の場となっています。

授業紹介

紅葉が深まり、美しい季節を迎えた本校。大阪市内の閑静な住宅街に佇む自然豊かな学び舎では、今日も放課後の教室に静かな集中と温かな交流が広がっています。

本校では、京都大学(工学部・経済学部)、大阪大学(医学部医学科・工学部・経済学部・文学部)、神戸大学(工学部)の本校卒業生・現役大学生が、放課後に来校し、学習支援・質問対応を行っています。生徒たちは、一人で集中しながらも、いつでも専門性の高い質問ができる環境の中で、自分のペースで学びを深めています。

また、教職員も学習相談や進路相談に積極的に関わり、学校全体で「伴走型の学び」を実現しています。生徒が迷ったとき、つまずいたときにすぐ相談できる――その安心感こそが、本校の大きな強みです。

本日の学習サポーターは、京都大学工学部の東仲さん。受験勉強の経験や大学生活、進路選択の考え方など、実践的で前向きなアドバイスをたくさんいただきました。生徒からは「分かりやすい」「やる気が出た」と好評で、教室には笑顔と活気があふれていました。

高い学びの質を、あたたかいサポートとともに。

生徒を第一に考え、成長できる学習環境を提供します。

本校はこれからも、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す学習環境づくりに取り組んでまいります。

海外研修

12月1日(月)7限、本校54期生を対象に、海外(ベトナム)研修旅行の事前学習として講演会を実施しました。今回は、ベトナムを拠点にグローバル人材支援事業を展開する 安倉宏明氏 を講師にお迎えし、「こえるを、うみだす 〜Create Beyond〜」をテーマにお話しいただきました。

安倉氏は、未開拓の地で人材紹介会社を立ち上げ、ベトナム等でグローバルに事業を展開してきた新進気鋭若手起業家です。現地の人材育成や組織コンサルティングに携わる経験から、“未知の環境に挑むことが、新しい価値を生み出す”といったメッセージを、生徒たちに力強く届けてくださいました。 講演では、

〇海外で働くことのリアル

〇国や文化の違いを越えて協働する力の重要性

〇未来の働き方とグローバル人材に求められる姿勢

など、生徒の視野を大きく広げる内容が盛り込まれました。 生徒たちは熱心に耳を傾け、「もっと知りたい」「現地で実際に確かめたい」のような声も多く聞かれ、来年の海外研修に向けて意欲を高めています。

■ 本校の“グローバル探究”の取り組み

本校では、海外研修のみならず、

〇多様な分野の専門家を招いた講演会

〇海外・国内の大学との交流

〇グローバル課題をテーマにした探究活動

など多様な価値観に触れ、変化の激しい社会において、未来を切り拓く力を育てる教育を継続的に推進しています。 今回の講演会もその一環であり、海外研修旅行を単なる「旅行」ではなく、学びを深める探究活動のスタート地点として位置づけています。

■ 保護者の皆さまへ

本校は、グローバル社会を主体的に生き抜く生徒を育てるため、今後も海外研修や探究活動を充実させてまいります。「実体験を通して学ぶ」機会を積極的に提供し、大学受験準備にとどまらないグローバルの実社会に通用する“未来志向の学び”に力を入れてまいります。

■ 中学生の皆さまへ

本校では、海外研修や多様な講演会を通して、 「世界に学び、世界で活躍できる力」 を育む教育に力を入れています。「新しい価値観に出会い、自分の可能性を広げたい」そんな皆さんを心からお待ちしています。 希望される方を対象に、個別に学校見学や学校説明を受け付けています。下記番号へお問い合わせください(お問い合わせは,月~金曜AM9時~PM5時にお願いいたします)。

TEL:06-6707-5800 FAX:06-6709-1711

進路指導

11月29日(土)、キャリア教育の一環として 「ようこそ!先輩」卒業生ガイダンスを開催しました。 本校を巣立ち、社会で確かな足取りを刻んでいる20代の卒業生たちが来校し、後輩を思いやる温かなまなざしとともに、自らの経験を語ってくれました。

目的は、下記のとおりです。

① 社会人として活躍されている卒業生から、普段の学びの大切さや進路の考え方等のアドバイスをもらい学習意欲を高める。

② 各職業の特色を知り、進路選択の幅を広げる。

③ 生徒の主体性を育み、表現力や質問する力をつける。

■ “進路の先にある世界”を描く、附高らしい学び

附属平野のキャリア教育が重視してきたのは、知識や受験対策のみにとどまらない、 「その先を見通す力」「社会と自分をつなげて考える力」 の育成です。

今回来てくださったのは、大手企業・公務員・研修医・大学院博士後期課程の大学院生など、多様な分野で活躍している8名の卒業生たちです。 同じ校舎で青春を過ごした“先輩”のリアルな歩みは、生徒たちが未来を具体的にイメージする大きな手がかりとなりました。

ある先輩は「高校時代に広げた興味は、遠回りに見えても必ず自分の強みになる」と話し、 別の先輩は「受験科目に含まれない学びが、社会に出てから大きな財産になった」 と振り返りました。 生徒たちの表情は真剣そのもの。 知の先輩たちの言葉が、静かに、しかし力強く胸に届いている様子が印象的でした。

■ 少人数で“選んで学ぶ”対話型ガイダンス

本校の特色の一つは、興味関心に応じて自ら参加したい先輩を選び、少人数でじっくり対話することで、さまざまな場面でエージェンシーを発揮することができるプログラムであることです。 医療の最前線に立つ先輩、企業で新規事業を担う先輩、行政の現場で政策に携わる先輩……。 生徒一人ひとりが、自分の未来に重ね合わせながら質問を投げかける姿が多く見られました。

■ 卒業生にとっても“学び直し”の時間に

来校した先輩方からは、 「後輩に伝えることで、自分の歩みを改めて整理できた」 「附高時代の学びの意味を、社会人になって再確認できた」 といった声が寄せられました。 附属平野では、卒業してからも互いに学び合い、支え合う “学びの循環” を大切にしています。 その文化が、今回も確かに息づいていました。

■ 附属高校・平野校舎としての使命 ― 未来を主体的に拓く力の育成

大阪教育大学附属高校平野校舎では、

〇多様な卒業生ネットワーク

〇対話を核にしたキャリア教育

〇生徒一人ひとりの可能性を広げる学習環境

を通じて、附属高校としての使命を果たし続けています。

今日の出会いが、生徒たちの未来をより豊かにし、 「自らの道を、平野校舎で自らの力で切り拓こうとする附高生」 を後押しする大きな一歩となりました。 平野校舎では、本校でしか提供できない高度で深い学び・学習プログラムを進化させながら提供できるよう、引き続き努力を続けてまいります。

お忙しいなか、ご協力いただきました卒業生の皆さまには、改めてお礼申しあげます。

学校安全

11月27日(木)5限、本校では全校防災訓練を行いました。今回は、地震発生の後、大和川の氾濫が懸念されるケースを想定しました。校舎の3階以上が安全とされるため、高校生が幼稚園児と協力して上層階へ避難誘導を行う実践的な訓練を実施しました。

■ 高校生が幼稚園児を守る――協働の姿が光った避難行動

高校生は隣接する附属幼稚園の園児と手を取り合い、声をかけ合いながら3階以上へと安全に誘導しました。避難経路の確保、階段での安全確保、幼児の歩幅に合わせた行動――すべてにおいて生徒たちの主体的な判断と優しさ、責任感が見られました。「地域の命を守る」一員としての意識を育てることができた、大変意義のある訓練となりました。園児は、保護者の方への引き渡しまでおこない、円滑に進めることができました。

政府の地震調査委員会では、南海トラフ巨大地震(M8~9級)が30年以内に60~90%程度以上の確率で発生すると公表しています。つまり、今の高校生が50歳になるまでに、この地震を経験しないまま人生を過ごす可能性より、経験する確率の方が高いということです。

(1)南海トラフでは、過去1400年間に約100~150年周期で巨大地震が発生していること

(2)前回の昭和東南海地震(1944年)・昭和南海地震(1946年)から、すでに約80年が経過していること

本校では、科学的根拠に基づき、消防署・本学・五校園(幼小中校・特別支援学校)と連携し、避難行動の意味を生徒が理解したうえで訓練に臨みました。本校教職員を含め、“自分事”として備える重要性を全員で共有しました。地域とともに、生徒の命と未来を守る教育を引き続き、一層深化させてまいります。

部 活 動

11月23日(日)、長居公園にある大阪市立自然史博物館のホールで実施された第77回大阪生徒生物研究発表会で活動報告部門の発表を行いました。今大会は、各校の生物関係の部活動の発表の場の提供と交流促進のため、大阪府の生物の先生方の研究会が主体となり毎年開催されているものです。

本校生物部は、日常的な飼育活動から校外でのフィールドワークまで、多岐にわたる活動を展開しています。生物室で、クサガメ、ニホンイシガメ、マレーハコガメ、ミシシッピアカミミガメという4種のカメ類のほか、ニホンヒキガエルやコーンスネーク、熱帯魚、ドクターフィッシュなどの生物を継続的に飼育しています。

校外活動としては、隣接する附属小学校のプールでヤゴの採集調査を行いました。さらに、岬町長松海岸での海産生物採集には多くの部員が参加し、ヒザラガイをはじめとする貝類など、普段の学校生活では触れる機会の少ない多様な生物に接することができました。採集後には、貝類の肉抜きや乾燥処理を行い、標本として展示に活用しました。自然史博物館の見学も実施し、外部施設との連携を通して視野を広げる機会となりました。

文化祭では、コーンスネークの脱皮殻を使ったしおりなどの制作・販売や、昆虫食の紹介と抽選販売コーナーを設けるなど、生物部らしさを活かした企画を展開しました。来場者からも好評を得て、日頃の活動を地域の人々に知ってもらう良い機会となりました。

今後は他校との交流などさらに活動の幅を広げていきます。

授業紹介

11月18日(火)の放課後、校舎内には、今日も静かな熱気が満ちていました。

教室では、生徒同士が問題を出し合いながら理解を深めたり、黙々と課題に取り組む姿が見られ、前向きな対話と集中した学習の時間が流れていました。その空気は、ただ「自習する」だけではなく、未来へ踏み出す力を育てる学びの場そのものでした。

さらに、職員室前に設けられた質問スペースでは、次々と生徒が訪れ、教科担当の先生へ個別の質問や学習相談をする姿が見られました。先生たちは一人ひとりに寄り添いながら、ときにノートを広げ、ときに励ましの言葉をかけ、表情や理解が変わっていく瞬間がいくつも生まれていました。この光景は、平野校舎に根づく学びを支え合う文化を象徴しています。

生徒の努力と、それを受けとめる先生方の真摯な姿勢が響き合い、放課後の校舎には、今日も確かな成長の足音が響いていました。

■今回の放課後学習サポート講師

本校50期卒 京都大学経済学部 在学 藤原さん多くの質問・相談に丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。

学校安全

11月19日(水)、大阪教育大学附属学校・平野地区の五校園(幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校)の教職員が一堂に会し、防災力の向上を目的とした合同防災研修を実施しました。本研修は、地震や台風などの災害が起こった際、子どもたちの安全を確実に守り、保護者の皆さまへ迅速かつ正確な情報共有ができる体制づくりをめざすものです。

◆ 大阪教育大学・消防・警察・平野区役所・関係機関と連携した安全推進

本校を含む平野地区五校園では、大阪教育大学および関係機関との連携を強化し、国際的な安全基準に基づくセーフティー・プロモーション・スクール(SPS)認証取得をめざした安全で安心できる学校づくりを推進しています。本研修はその一環として位置づけられ、日常の備えから災害発生時の対応まで体系的に学ぶ機会となりました。

◆ 研修の目的

災害発生時の安否確認や初動対応を時間帯別に把握し、教職員が冷静に行動できる力を高めることを目的としました。子どもたちが登校中、授業中、下校後、あるいは夜間・休日に災害が発生した場合、それぞれの状況で何ができるのかを具体的に学びました。

◆ 研修内容

(1)地震災害への備え

(2)台風・豪雨・河川氾濫など風水害への備え

(3)日常の備え「3SK」整理・整頓・清掃・危機管理

(4)災害時の安否確認について

(5)今後の避難訓練の在り方について

話を聞くだけでなくワーク形式で具体的にどうするか、すればよいかをお互いに意見を出し合いながら学ぶことができました。

特に、保護者の皆さまが関心を寄せられる安否確認体制について、災害情報を受けた際、学校がどのタイミングで判断し、どのように保護者へ連絡が届くかを丁寧に確認しました。

◆ 講師紹介

本研修は、 山口 泰信 氏(NPO法人 日本防災士会 防災アドバイザー) を講師にお迎えし、実際の災害現場の経験に基づく、緊張感と説得力のある講義をいただきました。

◆ 子どもたちの未来を守るために

防災は「いつか起きるかもしれない」ものではなく、必ず備えるべき喫緊の課題です。 平野地区五校園では、今後も大阪教育大学および地域の防災関係機関と連携しながら、安全で安心できる教育環境の整備を継続し、セーフティー・プロモーション・スクールの実現に邁進してまいります。

◆ 保護者・地域の皆さまへ

災害時には学校だけでなく、家庭や地域とも連携しながら子どもたちの安全を守っていくことが重要です。今後、必要に応じて家庭向け防災情報の提供や、防災訓練等の開催なども検討してまいります。

引き続き、あたたかいご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

学校広報

平野校舎の放課後の学習は、「自習」や「補習」では終わりません。 ここには、未来をつくる学びの文化が息づいています。11月17日(月)の放課後の日常風景をお伝えいたします。

■先輩が後輩をサポート!

学校生活を充実させ、そして難関国公立大学に現役合格した卒業生が放課後に来校し、 在校生の「学習の悩み」「進路の不安」に、等身大の言葉で寄り添っています。 「どんな勉強スケジュールだった?」「模試が伸びない時、どう乗り越えた?」「英単語は、どのように覚えた?」そんなリアルな質問に、先輩が自分の経験をもとに丁寧に回答。教室にはいつも、自然と前向きな空気が広がります。

先輩の声は、後輩の背中をそっと押す力になる。この取り組みは、平野校舎で受け継がれる大切な文化となっています。

■推薦入試・面接対策も放課後に充実!

「面接って何を見られるの?」「志望理由、どう伝えたらいい?」 そんな不安にも、教員が一人ひとりに向き合って複数のサポート体制で指導しています。 小規模校だからこそできる、丁寧なサポート。1回の練習で表情がぐっと変わる生徒も珍しくありません。

■専門性の高い教員が、あなたの学びを支える

平野校舎の強みは、少人数でも教員の専門性が非常に豊かなこと。 課題研究の進め方、教科の基本原理の深い理解、授業も放課後も本気で向き合います。

■卒業生の進路と広がるネットワーク

開校以来、国公立・難関私立大学へ多くの進学実績。 そして卒業生は、大学卒業後も大手企業・官公庁・研究職から医療・司法・教育など、さまざまな分野で活躍し、後輩支援のつながりとして学校にお力を貸していただいています。 11月29日(土)には、「卒業生ガイダンス『ようこそ先輩!』」という進路イベントを本校で開催し、社会人として活躍されている卒業生から、普段の学びの大切さや進路の考え方等のアドバイスをいただきます。

■中学生・保護者の皆さまへ

平野校舎の学力は、受験学力といわれるものだけで育つものではありません。 人と人とのつながりで育つ学力を、ぜひ感じてください。

■今回の放課後学習サポート講師

本校 50期卒業|大阪大学文学部 在学 阪本さん

多くの質問にていねいに応えていただきました。お忙しいなかありがとうございました。

平野校舎は、これからも

・一人ひとりの学びに本気で向き合い

・未来を自分で切り拓く力を育て

・地域から信頼され、皆さんの「入りたい」学校となるよう

引き続き、努力を続けてまいります。

●本校入学を検討されている中学生と保護者の方へ

希望される方を対象に、個別に学校見学や学校説明を受け付けています。下記番号へお問い合わせください(お問い合わせは,月~金曜AM9時~PM5時にお願いいたします)。 TEL:06-6707-5800 FAX:06-6709-1711

海外研修

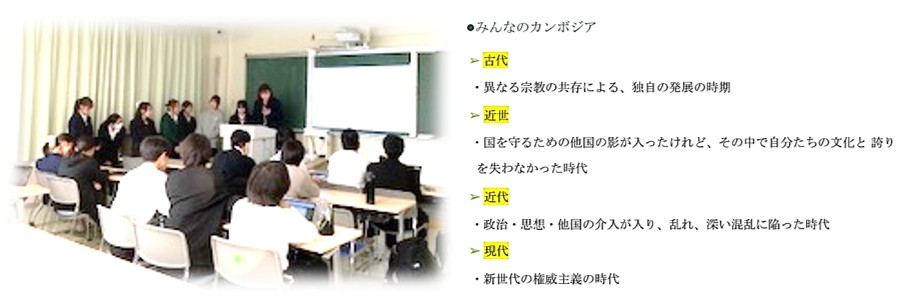

10月30日(木)と11月7日(金)の2日間、12月末に実施するカンボジア研修に向けた事前学習を行いました。今回のテーマは「カンボジアの歴史」です。生徒たちは、古代から現代に至るまでの出来事や背景について調査し、それぞれ発表を行いました。

第1回目の授業では、教員から歴史の概要説明があり、その後、具体的な事例を交えたモデル発表を実施しました。発表の構成や聞き手に伝わる話し方など、プレゼンテーションの基本を学ぶ時間となりました。

続く第2回目では、生徒たちが班ごとに調べた内容を発表しました。どの班も綿密な調査をもとにした分かりやすい構成で、聞き手に伝える工夫が随所に見られました。また各発表の最後には、「その時代がどのような時代だったのか」を一言でまとめる総括が添えられており、時代ごとの特徴や変遷がより明確に伝わる内容となっていました。

今回の事前学習を通じて、生徒たちはカンボジアの歴史への理解を深めただけでなく、主体的に学び、仲間と協力して一つの発表を作り上げる経験を通して、表現力や協働性を育む貴重な機会となりました。

学校広報

11月15日(土)、本校では 令和8年度入試に向けた第3回学校説明会を開催いたしました。爽やかな秋晴れのもと、多くの中学生の皆さん、そして保護者の皆さまにご来校いただき、誠にありがとうございました。

会場は前回に引き続き、あたたかな対話と笑顔に満ちた、活気あふれるひとときとなりました。

今回の説明会でも、生徒が中心となって運営を行いました。学校紹介プレゼンテーション、キャンパスツアー、個別質問ブースでの案内に至るまで、生徒たちが自らのことばで本校での学びや学校生活を語り、受験生一人ひとりに寄り添う姿が見られました。参加された方からは、

「学校生活が具体的にイメージできた」・「生徒さんが本当に楽しそうで安心できた」などといったご感想をいただきました。

また、当日は見事難関国公立大学へ現役合格を果たし、現在も活躍している卒業生3名も運営に協力し、大学や社会での学びがどのように本校での経験につながっているのか、実体験を交えて語ってくれました。生徒・卒業生・教職員がともに受験生を迎える姿は、本校の教育の柱である 「自主・自立」 の精神が脈々と受け継がれていることを改めて感じさせるものでした。

説明会後には授業体験や校舎見学、個別相談にも多数ご参加いただき、本校の学習環境や雰囲気をより深く知っていただく機会となりました。少しでも「この学校で学びたい」と感じ取っていただけていれば幸いです。

今後も、本校の魅力や日々の学びの姿を積極的に発信してまいります。個別の学校見学やご相談は随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。私たちは、受験生一人ひとりの未来を、本気で支える学校でありたいと考えています。

みなさんの未来を、ともに育んでいく出会いを、心よりお待ちしています。

本校でしか体験できないホンモノの学びがあります。

皆さんの「行きたい」学校となるよう、平野校舎は進化を続けてまいります。

WWL

本校では11月15日(土)、夜間中学に勤務し、多様な背景のある外国籍の生徒と日々向き合っておられる 林由輝子先生 を講師にお迎えし、「多文化共生・異文化理解ワークショップ」を実施しました。

第一部では、林先生の JICA海外協力隊でのご経験 や、夜間中学に通う生徒の学習背景、そして 言語や文化の違いを抱える学びをどのように支えているのか についてお話しいただきました。生徒たちは、私たちが「当たり前」と思い込んでいる条件が、決してすべての学び手に共通するわけではないことを知り、学ぶ権利の尊さをあらためて考える時間となりました。

第二部のワークショップでは、学年の垣根を越えて交流しながら、「多文化共生」 をテーマに対話・討議を行いました。生徒から「多文化共生は特別なことではなく、身近な関係づくりから始まると気づいた。」などといった、多くの気づき・感想が聞かれました。

本校では、探究学習のテーマの一つとして、持続可能な社会の実現と、互いを尊重し合う学びを推進しています。今回のワークショップはその実践の一環であり、今後の課題研究やキャリア形成への発展も期待されます。

ご参加くださった皆さま、林先生、そして企画にご協力いただいた関係機関の皆さまに深く感謝申しあげます。今後も本校は、地域・大学・教育機関と連携し、未来の共生社会の担い手を育む学びを進めてまいります。