PTA活動

1月22日(木)、厳しい寒さが続く朝となりました。「数年に一度」と言われる長い寒波が、今週半ばから週末にかけて居座る予報のなか、本校では登校時の立哨・見守り・挨拶・交通安全指導が行われました。

本日は、高校1年生の保護者の方による立ち番活動が始まる日でもあり、早朝から寒さの厳しいなかにもかかわらず、多くの方にご協力をいただきました。心より感謝申しあげます。

登校時間帯は、幼稚園児から高校生まで、さまざまな年齢の子どもたちが同じ通学路を利用します。そのため本校では、平野地区の五校園(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)が緊密に連携し、PTA・教職員・関係機関の皆さまとともに、複数の地点で見守り活動を行っています。

本日も、中学校・高等学校の教員、関係機関の方々が連携し、子どもたちの安全を第一に考えた温かな活動がなされました。

このような日常的な取り組みは、単なる交通安全指導にとどまるものではありません。本校では現在、セーフティープロモーションスクール(SPS)認証に向けた準備を進めています。SPSは、生活安全・交通安全・災害安全(防災)という三つの領域を柱に、学校教育活動全体を通して、安全で安心な環境を組織的・継続的に整えていく考え方です。

事故や災害、社会環境の変化に対して、

〇子どもたちが自ら考え、行動し、命を守る力を身につけること

〇学校が保護者・地域・関係機関と連携し続ける体制を持つこと

この二つを両輪として進めていくことが、今後ますます重要になると考えています。

平野地区には、すべての校種がそろうという大きな特色があります。その強みを生かし、日々の見守り活動や情報共有、訓練や教育活動を通して、「安全で安心な学校は、豊かな学びと豊かな心を育む」という理念を、実践として積み重ねていきます。

寒さの厳しい朝にもかかわらず、子どもたちのために立ち番に立ってくださった保護者の皆さま、日頃よりご支援をいただいている地域・関係機関の皆さまに、改めて感謝申しあげます。立哨活動等で、お気づきの点がございましたら、是非学校にご連絡いただけると幸甚に存じます。本校はこれからも、平野地区五校園が一体となり、安全・安心な学校づくりを進めてまいります。

入試情報

本校入試出願者数は令和8年1月23日(金)15時現在、38名です。

授業紹介

1月19日(月)、寒さの中にも学校の日常の温かさを感じられる一日となりました。

13:00~14:00にかけて、附属幼稚園の園児たちが高校のグラウンドで凧揚げを行いました。冬空の下、元気いっぱいに凧を揚げる姿に、高校生や教職員も自然と笑顔になり、学び舎が世代を越えてつながっていることを実感する時間となりました。

1年生は、ホームルームの時間に、来年度実施予定の海外研修について、旅行会社の方から説明を受けました。研修の目的や行程、安全面への配慮などについて具体的な話を聞き、生徒たちはこれからの学校生活や将来を見据えながら、真剣に耳を傾けていました。

2年生は、放課後に来年に迫った大学入学共通テストの問題について答え合わせを行い、各教科の担当教員と学習方法について相談していました。一人ひとりの課題に応じて対話を重ね、「これからどう学ぶか」を考える姿が見られました。また、学習サポートとして、卒業生(50期)で大阪大学文学部の阪本さん、神戸大学工学部の高田さんに来校いただきました。先輩としての率直な助言や経験談は、生徒にとって大きな励みとなっていました。

3年生は、大学入学共通テストの自己採点のために登校し、担任の先生とともに結果を確認しました。これまで積み重ねてきた努力を振り返りながら、次の一歩に向けて落ち着いて準備を進める様子が印象的でした。

このように本校では、日々の学校生活の中で、年齢や立場を越えた学びと支え合いが自然に生まれています。何気ない一日であっても、生徒一人ひとりの成長につながる時間が積み重ねられています。

部 活 動

1月11日(日)、本校バスケットボール部は大阪高等学校バスケットボール新人大会1回戦に出場し、大阪府立成城高等学校と対戦しました。試合終盤、残り約2分から一進一退の緊迫した攻防が続き、残り1秒で1点ビハインド、マイボールという状況を迎えました。その中で、最後まであきらめることなく、キャプテンが自陣からドリブルでボールを運び、センターライン付近から放ったロングシュート(3点シュート)が見事に決まり、2点差での劇的な逆転勝利を収めました。最後の瞬間まで戦い抜く姿勢の大切さを、チーム全員が改めて実感する試合となりました。

翌1月12日(月)には、2回戦で大阪府立阿倍野高等学校と対戦しました。第1ピリオドで大きくリードを許しましたが、第2ピリオド以降はゾーンディフェンスが機能し、互角の戦いを展開することができました。結果として勝利には届きませんでしたが、今後チームが目指すべき方向性や課題が明確になった、実りある試合となりました。

授業紹介

本日、1・2年生は実力考査の最終日を迎えました。考査期間中、生徒たちは授業での学習内容を振り返りながら、集中して問題に向き合う姿を見せていました。

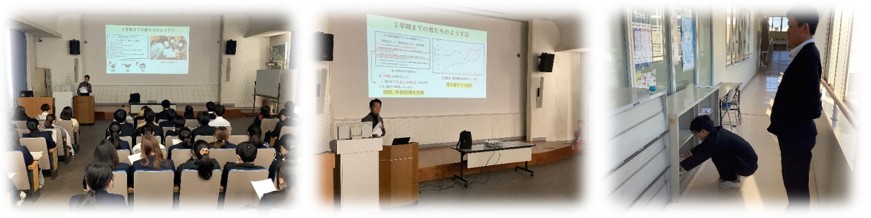

考査終了後には、学年集会を実施しました。集会では、学習面・生活面について、学年の担当教員から講話が行われました。各先生方のお話では、生徒の実態に即した具体的なデータを示しながらのプレゼンテーションが行われました。「何ができているのか」「どこに課題があるのか」を可視化することで、生徒一人ひとりが自分の学習・生活習慣を振り返る機会となりました。学年の実情を共有したうえで話が進められ、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

考査期間中には、宿題や提出物にも粘り強く取り組む姿が見られました。直前まで内容を確認し、解説等を見ながら「最後までやり切ろう」とする様子からは、学習に向き合おうとする意識が感じられます。今回の実力考査と学年集会は、結果を受け止めるだけでなく、次の学びへとつなげるための大切な節目となりました。今後も、生徒の実態を丁寧に捉えながら、学習と生活の両面で成長を支えていきます。

授業紹介

1・2年生を対象とした実力考査が始まりました。考査中はもちろんのこと、考査前後の時間においても、生徒が落ち着いて学習に向き合う姿が見られました。教室では、これまでの学習内容を確認したり、分からない点について教員に質問したりする様子があり、友だち同士で教え合いながら理解を深める場面も見受けられました。

冬休み明けに実施する実力考査は、単に学力を測定することだけを目的としたものではありません。本校では、次のような点を大切にしています。

〇集中力や思考力を高めること

〇冬休み中の学習をふり返り、自身の課題を把握すること

〇3学期や今後の学習に生かすこと

また、各教科の先生方も、教科の目標や生徒の実態に応じて、工夫を凝らした問題を作成されています。

日頃の学習の成果を確認するとともに、次の学びへとつなげるための考査となるよう、教員一同で取り組んでいます。

「小寒の氷、大寒に解く」ということばがあるように寒い日が続きますが、体調管理に気をつけながら、春に向けての準備を着実に進めていきましょう。

式典行事

新しい年、2026(令和8)年が始まり、小寒を迎えました。今日から節分までが「寒」とされ、1年で最も寒い時季となります。 1月8日(木)、本日から3学期が始まりました。始業式前には、教室で自習に取り組んだり、久しぶりに先生方と話をしたりする姿が見られ、学校に再び活気が戻ってきました。

始業式では、校舎主任や生徒指導部長から、冬休みのふり返りや3学期の学校生活についてのお話がありました。冬休み中には、カンボジア研修やTEDxプレイベントなど、校内外でさまざまな活動が行われ、それぞれが充実した時間を過ごしたことと思います。

明日からは、1・2年生を対象に2日間の実力考査(3年生は授業)が実施されます。始業式後には大掃除を行い、心新たに学習に集中できる環境を全員で整えました。まだ身体や気持ちが正月休みの余韻にある人もいるかもしれませんが、少しずつ日常のリズムを取り戻し、皆さんにとりまして、実りある3学期にしてほしいと思います。

学校行事

12月28日(日)、本校を会場として TEDxプレイベント を開催しました。当日は、小中学生やそのご家族、地域の方々など 約100名に迫る参加 があり、終始熱気に包まれた、大変充実した企画となりました。

本校の生徒が中心となって運営する TEDxHiranoHighSchool は、2024年7月に正式に公認された、関西初となる「高校生のみで運営されるTEDx団体」です。企画立案から渉外、広報、当日の運営に至るまで、すべてを生徒が主体的に担い、社会と接続する実践的な学びを形にしてきました。

TEDとは、Technology(テクノロジー)、Entertainment(エンターテイメント)、Design(デザイン)を柱とし、1984年に設立された非営利団体です。その使命は「Ideas worth spreading(より良いアイデアを広めよう)」。TEDxは、その理念を地域に根差した形で実現するため、厳正な審査を経て主催者にライセンスが付与される国際的なプログラムです。

今年度のテーマは “Let it go”。附属平野地区の五校園の児童・生徒をはじめ、地域の多様な世代が一堂に会し、「自分らしく生きること」「固定観念から自由になること」について対話を深める、極めて意義深い機会となりました。本校生徒は、来場者一人ひとりに寄り添いながら、学びを“学校の中”にとどめず、地域へと開いていく役割を果たしました。

本校では、校内での探究活動にとどまらず、社会課題に向き合い、他者と協働し、新しい価値を創造する力を育成する教育を重視しています。今回のTEDxプレイベントは、その教育方針が具体的な成果として結実した象徴的な取り組みです。

ご参加・ご協力いただいた皆さまに、心より感謝申しあげます。本校は今後も、地域と連携しながら、生徒一人ひとりが未来の社会を担う存在として成長できる教育活動を着実に進めてまいります。

課題研究

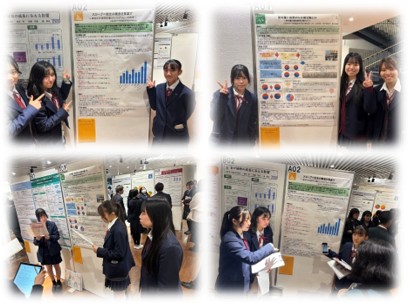

12月21日(日)、兵庫県神戸市にある甲南大学が主催する「甲南大学 Research Festa 2025」 に本校2年生の2グループが代表として参加しました。

本校から参加したのは以下の2グループです。

グループ① 『若年層に効果的な広報活動とは ~若年層の献血意欲を高めよう~』

グループ② 『スロープ=安全の概念を見直す ~車いすの使用を通じたバリアフリーの再考』

本発表会に向け、いずれのグループも外部の専門家の方に助言を求めたり、その助言をもとに実験・実践を粘り強く繰り返し、周到に準備を進めている姿が印象的でした。

このイベントはポスターセッション形式で行われ、参会した高校生、大学生、大学院生、大学教授などの多くの人に向けて、自分たちが探究してきたことについて話しました。惜しくも、いずれのグループも受賞とは至らなかったものの、専門の先生方からの助言をいただいたり、質疑応答を通じて、今後の展望についてのヒントを得ることができました。

本校では、連絡進学の関係にある附属平野中学校で実施されている「STEP」「JOIN」といった探究学習と接続する形で、さらに発展した探究学習である「グローバル探究」を実施しています。平野五校園における主体的な学びの積み重ねの中で、生徒たちは非常に意欲的に探究活動に取り組み、校内外で高い評価を受けています。

生徒たちは探究を通じて多様な力を身につけ、自己成長を実感しながら自信を深め、それぞれの進路実現へとつなげています。

本校では今後も、生徒の興味・関心の追究や身近な困りごとの解決を目指し、「楽しく主体的に探究に取り組む姿勢を最優先にする」という大原則を大切にしながら、探究コンテストにおいても評価される質の高い学びを追求していきます。

進路指導

冬休みに入り、本校では全学年を対象に、生徒・保護者・担任による三者面談を実施しています。

師走のお忙しい時季ではございますが、保護者の皆さまにはご来校いただき、誠にありがとうございます。三者面談の空き時間に、複数の教科で講習や質問対応、自学自習サポートが実施されていました。

本校の三者面談では、2学期の成績確認にとどまらず、学校生活や家庭での様子を丁寧に共有し、冬休みおよび3学期をより良いものにするための具体的な方策を、生徒本人を中心に考える時間としています。1学期末と同様、家庭と学校が連携したきめ細やかな学習・生活・進路指導を実践する機会として、三者面談を大切にしております。

■進路相談室の活用について

本校には進路相談室を設置しており、進路指導主事が、講習・授業・出張等がない限り常駐しています。

大学入試に関する最新の情報誌や入試動向資料、各種参考書籍も充実しており、三者面談の際には、担任以外の教員にも進路相談を行う生徒の姿も見られました。三者面談に限らず、進路や学習について不安や疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。本校では、生徒のみならず、保護者の方の相談充実にも積極的に取り組んでおり、学校全体で生徒一人ひとりの進路実現を支えてまいります。

今後も本校では、家庭との連携を大切にしながら、生徒が自らの進路を主体的に舵取りができるよう、丁寧な指導と支援を積み重ねてまいります。引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

式典行事

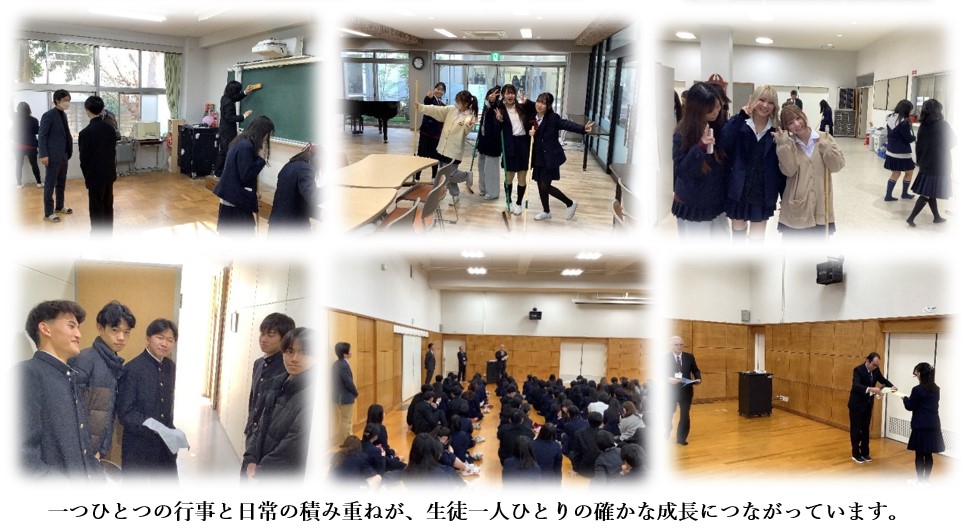

12月18日(木)、本校では2学期終業式を行いました。式では、校舎主任・生徒指導部長・副校長より、2学期の学校生活をふり返るとともに、冬休みの過ごし方について、講話がありました。

校舎主任の石橋先生からは、「時間」をテーマに、一人ひとりが自らの時間の使い方を見つめ直し、主体的に学びや行動を積み重ねていくことの大切さについてのお話があり、生徒たちは静かに耳を傾けていました。

続く表彰伝達では、探究活動や校内外での個人の取り組みなど、さまざまな分野で成果をあげた生徒が紹介され、互いの努力を称え合う貴重な機会となりました。

終業式後は、各教室に戻り、2学期最後の大掃除を実施しました。日頃使用している学習環境に感謝しながら整える姿からは、次の学期へ向けた前向きな気持ちが感じられました。

来週12月22日(木)からは、全学年で三者面談を行います。生徒・保護者・担任が一堂に会し、学校や家庭での様子、進路に関する考えなどを共有し、今後の学校生活にいかしていくことを目的としています。学校と家庭が連携し、生徒一人ひとりの成長を支えていきます。

本日をもって2学期は終了しますが、明日からはそれぞれの学びが本格的に始まります。冬休み期間中には、海外カンボジア研修(12月25日(木)~31日(水))や、TEDx Hirano high school プレイベント「Let it go」(12月28日(日)9:30~)など、本校ならではの特色ある教育活動も予定されています。

なお、12月29日(月)から1月3日(土)までは学校閉庁期間となります。学校へのお電話やご来訪につきましては、余裕をもってご連絡いただくか、留守番電話のメッセージをご利用いただきますよう、あらかじめご留意ください。

3学期始業式は、1月8日(木)です。年末年始は、心身ともにリフレッシュし、健康で有意義な、かけがえのない冬となることを願っています。

授業紹介

2学期・期末考査後の本校では、生徒一人ひとりが自らの「好き」や「得意」を生かしながら、学びをさらに深め、他者と協働する多様な教育活動が展開されました。教科学習・特別活動・探究的な学びが有機的につながる、本校ならではの学びの姿が見られました。

◆ 英語ディベート大会 相互理解と多様性の尊重を基盤とした、グローバル・コミュニケーション力の育成

2年生の外国語科の授業では、外部講師をお招きし、英語によるディベート大会を実施しました。生徒たちは社会的課題をテーマに、自らの立場や意見を形成し、根拠をもって英語で発信するとともに、相手の意見に耳を傾けながら議論を深めました。

この取り組みは、多様な価値観を理解・尊重し、対話を通して合意形成を図る力を育むものであり、グローバルな視点で課題解決に取り組む姿勢を養うものです。中高で連続した探究的な学びの一環として、教科学習とグローバル探究が相互に作用する好例となりました。大会後、受賞した生徒が表彰状を手に大きな達成感を得ていた姿からも、学びへの自信と成長が感じられました。

◆ クリスマスコンサート 「好き」と「得意」が響き合う、生徒主体の協働的な学び

12月17日(水)13時30分から、多目的室にて、吹奏楽部・軽音楽部合同のクリスマスコンサートが開催されました。企画・運営から演奏まで、生徒が主体となって取り組み、音楽を通して来場者と喜びを分かち合う、温かな時間となりました。

この行事は、一人ひとりの興味・関心を大切にし、個性を生かしながら他者と協働する力を育てる、本校の教育理念が特別活動の場で具体的に表れたものです。生徒が自ら考え、行動し、表現する経験は、「自らの人生を舵取りできる力」の育成につながっています。

◆ 冬期講習 基礎学力の定着と、教科の本質に迫る深い学び

期末考査終了後には、多くの教科で冬期講習が実施されました。1年間の学習をふり返りながら、基礎学力の確実な定着を図るとともに、教科の本質に迫る発展的な内容にも取り組みました。

模擬試験等を通じて全国レベルでの学力状況を踏まえ、生徒一人ひとりが自らの課題を見つめ、興味・関心や進路意識、志望校に応じて主体的に学習に向き合う姿が見られました。個に応じたきめ細やかな学習支援は、進路実現を見据えた本校の学力保障の取り組みです。

期末考査後のこれらの取り組みは、「質の高い探究的な学び」「多様性の包摂」「主体的な社会参画」という本校が大切にしていることを体現するものです。今後も生徒一人ひとりが自らの可能性を広げ、グローバルな視野をもって新しい社会の創造に参画できるよう、教育活動のさらなる充実を図ってまいります。

入試情報

「令和8年度第1学年生徒募集人数」が以下の通りとなりましたことをお知らせします。

50名

現在、令和8年度入学試験のインターネット出願情報の登録が可能です。

出願期間は下記の通りです。

令和8年1月13日(火)~1月23日(金)(1月23日の消印有効)

詳しくはこちらのページをご覧ください。

入学試験

課題研究

12月13日(土)、兵庫県西宮市の関西学院高等部を会場として開催された「中・高生 探究の集い2025」コンテスト部門に、本校2年生の探究班2グループが出場・発表しました。

本校から発表したテーマは、次の2つです。

- テーマ①

規格外野菜で描く未来

―規格外野菜と卵の殻を用いたチョークづくりの探究―

- テーマ②

『他責が悪い』という惰性の打破

―自責・他責・無責とストレスのはざまで揺れる高校生の心理分析―

本コンテストは、1校につき2件まで、全国で25件までという発表数の上限が設けられており、生徒たちは校内選考および主催者による書類審査を突破した上で、本番の発表に臨みました。東北から九州までの全国各地からの書類審査通過校が集う中、両グループとも堂々とした発表を行い、審査員からの質問にも的確に答える姿が印象的でした。

テーマ①・②はいずれも、生徒自身がオリジナルに着想し、探究をスタートさせたテーマです。身近な課題を柔軟な発想で捉え、独創的な提案へと発展させた研究や、先行研究に基づき高度な統計分析を用いて高校生自身の心理的課題を数値化し、論理的に主張を構成した研究など、自由な発想と高度な技能を織り交ぜた点が大きな魅力となっています。

今回、テーマ②は惜しくも受賞には至りませんでしたが、テーマ①が特別賞のClassi賞(25チーム中4位相当)を受賞しました。具体的な行動を伴う複数回の探究サイクルを重ねている点や、探究活動を通じた生徒自身の成長が高く評価された結果であると考えられます。

本校では、連絡進学の関係にある附属平野中学校で実施されている「STEP」「JOIN」といった探究学習と接続する形で、さらに発展した探究学習である「グローバル探究」を実施しています。平野五校園における主体的な学びの積み重ねの中で、生徒たちは非常に意欲的に探究活動に取り組み、校内外で高い評価を受けています。

生徒たちは探究を通じて多様な力を身につけ、自己成長を実感しながら自信を深め、それぞれの進路実現へとつなげています。

本校では今後も、生徒の興味・関心の追究や身近な困りごとの解決を目指し、「楽しく主体的に探究に取り組む姿勢を最優先にする」という大原則を大切にしながら、探究コンテストにおいても評価される質の高い学びを追求していきます。